bazzi

eugenio Bazzi

...ideò e costrusse meravigliosi apparecchi utili alla scienza e alla vita e con sapiente insegnamento.... continuò ed accrebbe la gloria dei grandi suoi predecessori.

(epigrafe nel

cimitero di Dicomano, Firenze)

Nato a Dicomano (Firenze) 1l 17 novembre 1854, si diplomò

a Firenze presso l’Istituto Tecnico fiorentino nell’anno 1852-53.

Dopo essere stato assistente all’ateneo di Pisa passò alla direzione

del gabinetto di fisica dell’Istitito Tecnico fiorentino tutt’ora in via

Giusti e vi insegnò dal 1888 fino alla sua morte il 10 marzo 1921. Si era

accompagnato con la signorina Itala Lenzi dalla quale ebbe una figlia. IL fatto

di non avere sposato Itala che allo stato civile risulta nubile, mi fa pensare

che Bazzi facesse parte di quella schiera di scienziati che, eccitati dai rapidi

sviluppi della scienza, al tempo, pensavano di poter fare a meno di Dio e

nemmeno risulta corrispondenza con quei due religiosi fiorentini che, al suo

tempo, erano punto di riferimento di tanti per la radiotelegrafia: in un primo

tempo il barnabita Bertelli, in seguito il più famoso Alfani, scolopio. Ma è

solo una mia fantasia: il ricordo che ha lasciato porterebbe a credere

diversamente.

Le sue ricerche e pubblicazioni furono sulla capillarità. sulla tensione superficiale dei liquidi, applicazioni per l’agricoltura, tanto chimiche che fisiche per il pompaggio dell’acqua. Sperimentò sulle polveri esplosive rischiando per poco la vista. Una sua conferenza a Torino al congresso nazionale dell'industria del latte nel 1911 sull'argomento " applicazione del freddo nell'industria del latte".

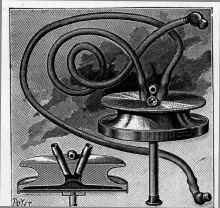

Fece studi sui moti composti dei pendoli, sul calore ed effetti vari sviluppati dalle correnti elettriche, brevettò un apparecchio per auscultare gli organi interni del corpo, il Fonendoscopio, insieme ad un medico Aurelio Bianchi; brevettò una pila elettrica e, per quanto ci interessa, nel 1897 un brevettò per un suo sistema radiotelegrafico da lui chiamato “aforotelegrafo” ovvero “ senza portatore lontano scrivo”. L’antenna trasmittente era collegata ad un rocchetto Ruhmkorff in un modo originale come si vede dal disegno. Secondo la legge dei quadrati, da poco stabilita anche da Marconi nelle sue esperienze nella piana di Salisbury, con un’antenna lunga 8 metri si sarebbero raggiunti 100km e con un’antenna di 33 metri, 1000 km.

Il ricevitore era costituito da un’asta cava terminata da una punta di acciaio magnetizzato che si affacciava ad un filo di acciaio, sempre magnetizzato con l’interposizione di un fiocco di limatura di ferro, o di cobalto ramato od ozonizzato ponendolo nel contenitore di una macchina elettrostatica per qualche tempo. Questi coesore non si decoherizza con vibrazioni od urti, ma con una semplice flessione dalla spinta dell’ancoretta della macchina telegrafica che, contemporaneamente, cortocircuita la pila del coesore decoherizzandolo nettamente. I contatti dei relè erano da lui realizzati in carbone il quale minimizzava lo scintillamento. Altro dispositivo che evitava disturbi elettrici era di far passare il filo di alimentazione del relè, dall’interno dell’antenna ricevitrice isolandolo pero dalle pareti, ovvero schermandolo da correnti induttive.

Il coherer a fiocco di limatura ed aghi magnetizzati lo

ritroveremo oi in realizzazioni amatoriali in Germania ed, unito a del mercurio,

nella realizzazione del barnabita Timoteo Bertelli. Il brevetto fu presentato

nel novembre 1897 precisamente nel p eriodo

in cui Marconi stava installando la prima sua stazione radiotelegrafica ai

Needles nell’isola di Wight.

eriodo

in cui Marconi stava installando la prima sua stazione radiotelegrafica ai

Needles nell’isola di Wight.

La figlia Carmela, morta nel 1956, racconta che spesso passava a prenderlo un signore con una carrozza ed andavano insieme a fare esperienze al Campo di Marte di Firenze. Il periodo è imprecisato. Carmela spiega poi che mentre il lavoro dell’altro signore, Marconi, che si era appoggiato all’Italia risultò vincente, quello di suo padre, che si era affidato alla Germania, rimase sconfitto insieme a quel Paese.

Effettivamente in famiglia si parla di una nutrita corrispondenza con la Germania ( Bazzi per le ragioni che abbiamo visto nella premessa generale, tentò di brevettare in Germania i suoi ritrovati). Purtroppo questa corrispondenza è stata gettata.

Nel 1900 pubblicò su “ Rivista Scientifica” di

Firenze, certi suoi perfezionamenti che si avvicinavano alla sintonia ed altri

accorgimenti come un suo relè.

Nelle esperienze effettuate dalla regia marina italiana

nell’alto Tirreno, tra il settembre 1900 ed il maggio 1901, il capitano

Bonomo, insoddisfatto dagli scarsi risultati ottenuti col sistema Marconi,

dichiarò di voler provare il sistema di Slaby e quello di Bazzi, e rammenta il

nostro scienziato varie volte pur determinando che Bazzi era arrivato ai suoi

risultati empiricamente. Era convinto che avrebbe potuto superare

abbondantemente le distanze fino ad allora raggiunte, ma non c’era stato il

tempo (o disposizioni) di provarle. Come la Marina conoscesse Bazzi non si sa ma

ne potrebbe nascere una ricerca che forse porterebbe molto in la: chiaramente

l’Istituto nel quale lavorava Bazzi aveva stretti contatti con L’Istituto di

Fisica che, allora, fungeva da università a Firenze. Nell'Istituto lavorava

Roiti che aveva avuto come assistente Pasqualini, che poi collaborò con la

Marina nelle esperienze radiotelegrafiche e Rosa, il maestro di Marconi che

sperimentava con le sc ariche atmosferiche già nel ’91, seguito subito dopo

dall’episodio dei “campanelli” di Marconi a Livorno. Probabilmente erano

soltanto dispositivi elettrostatici, ma Rosa conosceva il coherer di Castelli.

Le uniche esperienze che ho reperito trattano però soltanto l’elettricità

statica dell’aria raccolta con degli sgocciolatori a liquido e rilevata col

galvanometro di Mascart.

ariche atmosferiche già nel ’91, seguito subito dopo

dall’episodio dei “campanelli” di Marconi a Livorno. Probabilmente erano

soltanto dispositivi elettrostatici, ma Rosa conosceva il coherer di Castelli.

Le uniche esperienze che ho reperito trattano però soltanto l’elettricità

statica dell’aria raccolta con degli sgocciolatori a liquido e rilevata col

galvanometro di Mascart.

l 1901, si trovano ben descritte in una nota del Bazzi da lui

pubblicata nell’agosto del 1900 per le quali fin dal 1898 erano in corso

pratiche per un brevetto Tedesco. Anche il Bonomo nota che Marconi, nella sua

conferenza a Londra, non aveva tenuto conto delle esperienze di Bazzi, forse

perchè non le conosceva.

l 1901, si trovano ben descritte in una nota del Bazzi da lui

pubblicata nell’agosto del 1900 per le quali fin dal 1898 erano in corso

pratiche per un brevetto Tedesco. Anche il Bonomo nota che Marconi, nella sua

conferenza a Londra, non aveva tenuto conto delle esperienze di Bazzi, forse

perchè non le conosceva.