primo brevetto

dopo una presentazione provvisoria nel 1896 ed una completa nel 1897, Marconi ottiene il suo primo brevetto

. Nel documento appaiono prima la specificazione provvisoria, poi la completa che comprende i disegni.

Marconi presenta in Inghilterra una specificazione provvisoria nel giugno 1896 in tutta fretta in quanto riteneva, a torto, il suo lavoro facilmente copiabile da altri allo scopo di mettere il cappello sulla sedia. Appena noti i risultati del Marconi, Ascoli riuscì infatti a ripetere davanti al pubblico tali esperienze. Vorrei però far notare che una cosa era trasmettere entro una sala di conferenza, un’altra ottenere risultati a distanze di pratica utilità, cosa che fu prerogativa esclusiva del Marconi per un bel po' di tempo.Vediamo l'intestazione del brevetto

Vediamo che questo primo brevetto non parla di invenzione, ma di perfezionamenti a sistemi precedenti (fino ad ora avevano avuto parziale successo alcuni sistemi ad induzione).

NOTA(Ora sappiamo che nei sistemi ad induzione il segnale si attenua col quadrato della distanza mentre nel sistema Marconi, a radiazione, le onde si attenuano in proporzione diretta alla distanza . Marconi non se ne rendeva conto ma ciò rese vincente il suo sistema)

Nella prima parte: Io Guglielmo Marconi,Hereford Road, 71, Bayswater , elettrotecnico, dichiaro la natura di questa invenzione come segue.....

Il provvisorio è concepito in modo di non lasciare spazio a variazioni sul tema di altri inventori. Già nell’intestazione si parla di trasmissione di azioni elettriche tramite aria, terra o acqua per mezzo di oscillazioni ad alta frequenza e si accenna a tutti i dispositivi poi resi nei particolari nella successiva specificazione..

specificazione completa

La specificazione completa viene presentata nel marzo 1897, due mesi prima del successo delle esperienze sul Canale di Bristol e quattro da quelle di La Spezia. In questa da i particolari costruttivi con illustrazioni.

Notiamo che nelle ragioni del conferimento del premio Nobel a Marconi , nel 1909, non si parla di invenzione ma di contributo.

«in recognition of their

contributions to the development of wireless telegraphy»

«in riconoscimento dei loro contributi per lo sviluppo della telegrafia senza

fili»

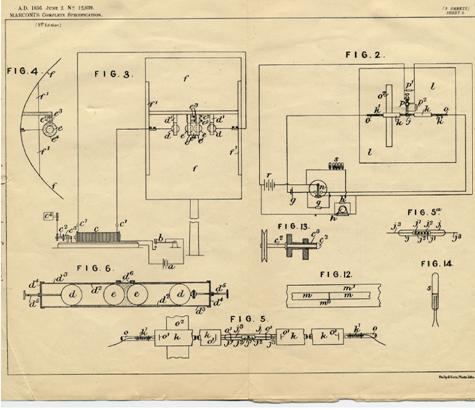

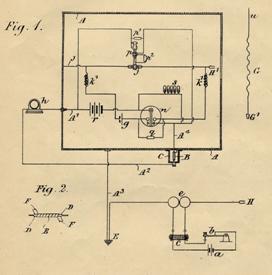

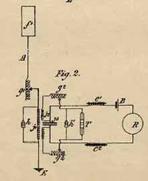

Le figure

Iniziamo ad esaminare almeno parte delle immagini di corredo.

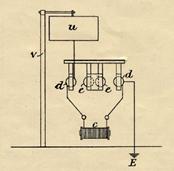

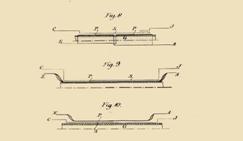

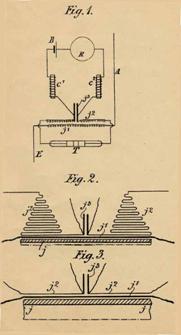

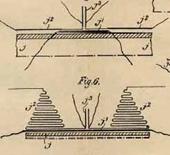

riflettori parabolici

Si descrivono particolari della disposizione in riflettori

parabolici, già da Lui accennata nel provisional.  ***senza

titolo 21 *brev 12039 parte della specifica completa

***senza

titolo 21 *brev 12039 parte della specifica completa

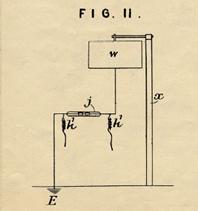

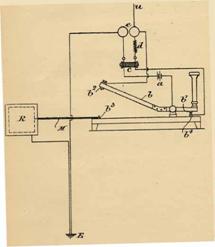

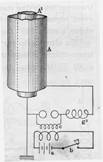

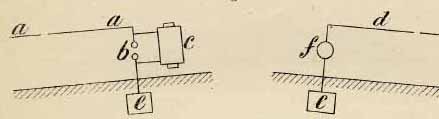

antenne e terra

Sono illustrate le disposizioni con antenna e terra che porteranno al suo successo.

***bristol

ch 2*disposizione con antenna e terra nel trasmettitore *

***bristol

ch 2*disposizione con antenna e terra nel trasmettitore *

***bristol

ch 1*antenna e terra nel ricevitore. Al luogo della piastra W si può usare una

seconda terra interponendo però un condensatore. *

***bristol

ch 1*antenna e terra nel ricevitore. Al luogo della piastra W si può usare una

seconda terra interponendo però un condensatore. *

Nel provvisorio aveva accennato a conduttori o placche che risonassero alla frequenza dello scaricatore ed alla terra e consigliava, per lunghe distanze, i riflettori parabolici, Ora parla anche delle antenne rialzate da pali allo scopo di superare asperità, di lastre riflettici di rame o bussolotti su pali, notando che la portata aumenta aumentando l’altezza delle lastre o della loro superficie. Accenna anche a palloni ed aquiloni, quelli che userà in settembre nella piana di Salisbury.

particolari poco conosciuti

Trascuro così la descrizione dei particolari, descritti e ridescritti dalla letteratura del settore per far notare qualcosa di inedito.

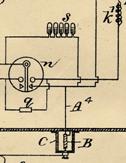

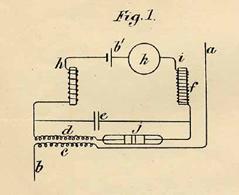

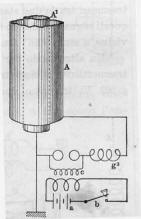

contatto rotante

Un particolare ben poco noto era il dispositivo che illustra per migliorare le prestazioni del rocchetto da usare nel trasmettitore: infatti impiegava un dispositivo per ruotare l’elettrodo di platino dell’interruttore a martelletto del rocchetto, a mezzo di un motorino elettrico od ad orologeria. In quel modo risulta una scintilla molto migliore e maggiore durata.

***senza

titolo 5* Ruhmkorff con contatto rotante *

***senza

titolo 5* Ruhmkorff con contatto rotante *

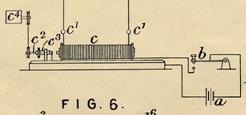

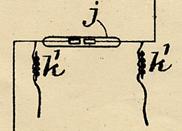

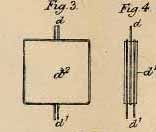

tubetto multiplo

Oltre la descrizione del classico tubetto si accenna che se si deve usare una batteria di f.e.m. superiore a quella impiegata nei normali tubetti, la colonna di polvere deve essere lunga e divisa in varie sezioni da divisori metallici.

***coherer

1*primitiva versione del tubetto sensibile *

***coherer

1*primitiva versione del tubetto sensibile *

Notare infatti l’uso di un tubetto multiplo che permette di usare una maggiore tensione per azionare l’apparato scrivente.

***coherer

mult* tubetto da usare per e.f.m. elevate *

***coherer

mult* tubetto da usare per e.f.m. elevate *

***senza

titolo 4 *tubetto classico.

***senza

titolo 4 *tubetto classico.

Notare le due induttanze che hanno lo scopo di non far sfuggire la radiofrequenza verso la pila che polarizza il tubetto e che fa agire il relai *

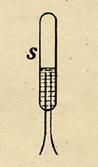

Decoerizzazione

Per restaurare l’isolamento delle polveri dopo la loro attivazione usa un vibratore azionato dalla corrente che passa nel tubetto. In certi casi il vibratore è attivato da un circuito esterno tramite un relai, ma preferisce far partire l’apparato con quello attivato dalla corrente del tubetto sensibile (ancora non lo chiama coherer). Altre volte usa un vibratore completamente separato dal circuito. Nel provvisorio aveva accennato ad un cicalino, ora è un batacchio scorciato di campanello che colpisce il tubetto dal di sotto.

parascintille

Per neutralizzare l’effetto delle scintillazioni all’apertura dei contatti dei vari relais ed apparati, l'inventore usa condensatori di adatta capacità uniti ad induttanze di certa resistenza e autoinduzione, o, preferibilmente, usa in derivazione in varie parti dei così detti semi-conduttori di alta resistenza e piccola autoinduzione, come barrette di carbone o, preferibilmente, tubetti contenenti acqua o liquido adatto in comunicazione elettrica già conosciuti come "alveoli" nella tecnica telegrafica.

NOTA :gli alveoli, chiamati anche tubetti d'acqua, essendo dei tubetti di vetro riempiti da acqua acidulata aventi agli estremi due elettrodi ermetizzati con la ceralacca. La corrente elettrica circola al principio formando delle bollicine di gas su un elettrodo che la blocca. Alle variazioni di tensione, o per picchi di tensione la corrente si riattiva mantenendo costante la tensione ai capi.

***alveolo*

notare nel suo brevetto la piccola ampolla contenente acqua acidulata e due

elettrodi di platino. Posto su un circuito in corrente il liquido conduce fino a

che si formano bollicine di idrogeno sugli elettrodi che bloccano la corrente e

gli danno le caratteristiche di condensatore. Eventuali extratensioni lo rendono

provvisoriamente conduttore e si smorzano. Questo dispositivo era usato su

apparati telegrafici *

***alveolo*

notare nel suo brevetto la piccola ampolla contenente acqua acidulata e due

elettrodi di platino. Posto su un circuito in corrente il liquido conduce fino a

che si formano bollicine di idrogeno sugli elettrodi che bloccano la corrente e

gli danno le caratteristiche di condensatore. Eventuali extratensioni lo rendono

provvisoriamente conduttore e si smorzano. Questo dispositivo era usato su

apparati telegrafici *

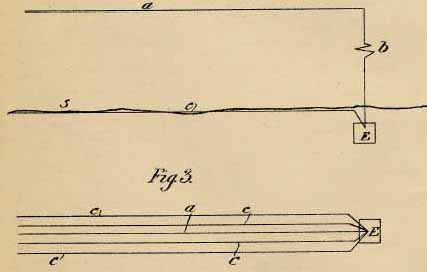

disposizioni alternative

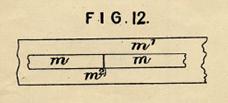

Nel testo si accenna all’uso di altra apparecchiatura per generare alta tensione al posto del Ruhmkorff, all’uso di due contatti di metallo grezzi come contatti imperfetti o di coherer(?) al posto del tubetto sensibile. La misura della frequenza del generatore viene fatta incollando una striscia di stagnola di una ventina di pollici su una lastra di vetro, interrotta al centro col taglio di un rasoio la quale, posta a distanza del generatore di frequenza, fa notare per quali lunghezze delle strisce la scintilla nella fessura è più intensa. Questa da il quarto d’onda della frequenza. Nei sistemi a riflettore si parla di lunghezze d’onda di 10 pollici con sfere da 10 cm di diametro.

Si parla anche di piastre appese ad un palo con un terminale a terra tanto per il trasmettitore che per il ricevitore. Usando questo sistema il ricevitore va chiuso in una scatola di ferro connessa a terra. Per il ricevitore al posto della piastra W si può fare un collegamento verso terra, distante dalla terra dell’altro terminale e separata da un condensatore costituito da due lastre di vetro da mezzo piede quadrato separate da carta paraffinata.

***gauge*nastri

di stagnola atti a misurare la frequenza generata *

***gauge*nastri

di stagnola atti a misurare la frequenza generata *

Viene descritto un sistema per trovare la lunghezza ideale delle lamine di risonanza, tramite la calibrazione di due lunghezze di stagnola

In questo brevetto descrive il sistema di schermare la scatola del ricevitore per evitare sollecitazioni al coherer durante la trasmissione.

***brev

12325 2*apparato ricevitore nella scatola metallica*

***brev

12325 2*apparato ricevitore nella scatola metallica*

***brev

12325 1*dispositivi antidisturbo*

***brev

12325 1*dispositivi antidisturbo*

***brev

12325*bobinetta di filo schermata con nastro di stagnola e chiusa in una

scatolina al di fuori della schermatura principale, per evitare disturbi da

parte dell’apparato telegrafico *

***brev

12325*bobinetta di filo schermata con nastro di stagnola e chiusa in una

scatolina al di fuori della schermatura principale, per evitare disturbi da

parte dell’apparato telegrafico *

***brev

12325 3*martelletto decoherizzatore *

***brev

12325 3*martelletto decoherizzatore *

***schermatura 12325.*brev. 12325 del giugno 1898

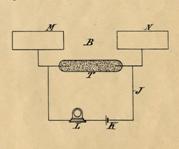

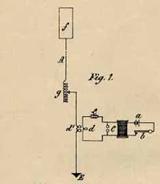

brevetto 12326

Slaby critica la iniziale disposizione marconiana, con l’antenna direttamente collegata al coherer, in quanto non rispettava la regola di collocare il coherer in un ventre di tensione dell’antenna e suggerisce il suo” moltiplicatore”. Marconi lo prova senza successo nelle sue esperienze sintoniche nell’isola di Wight.

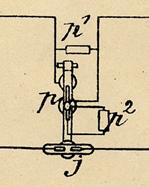

Il primo perfezionamento fatto all’invenzione consiste nell’inserzione di un trasformatore, al quale ci si riferisce come rocchetto di induzione (analogamente al Ruhmkorff) e poi denominato Jigger (jigger è un passo di danza popolare nel quale ci si ruota facendo perno su un piede, forse la “giga”).

Questo dispositivo fu inizialmente denominato Jigger Marconi-Kennedy in quanto Fu realizzato con la collaborazione del capitano Kennedy e ottimizzato nel canale del Solent a bordo di un rimorchiatore. Con l’inserzione di questo dispositivo nel ricevitore si quintuplicò la distanza di trasmissione nelle esperienze con la marina militare inglese, negli anni successivi. L’esperimentazione ebbe invece inizialmente risultato negativo per la regia marina italiana.

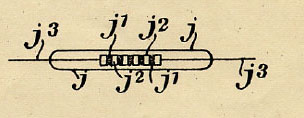

***jigger

primitivo* brevetto 12326 del giugno 1898

***jigger

primitivo* brevetto 12326 del giugno 1898

La realizzazione primitiva era con avvolgimenti ad un solo stato, col primario intero oppure diviso il due collegato tra la base dell’ antenna e terra ed il secondario connesso ad i due elettrodi del coherer. Marconi nel brevetto dichiara di aver raggiunti i migliori risultati usando 100 spire di conduttore da 0,0060 inch isolato in seta su un diametro di 1 cm mentre il secondario era di 150 spire di fili da 0,0048 inch avvolte sopra il primario. Successivamente il brevetto 12326.

***12326

*brevetto 12326 del giugno 1898

***12326

*brevetto 12326 del giugno 1898

Nella disposizione seguente vediamo il seme del successivo brevetto 7777, però riservato alla parte ricevente in quanto nella trasmittente l’antenna è sempre collegata direttamente alle sfere dello spinterometro. Marconi afferma infatti che nel lato antenna primario il numero di spie era tale da far risuonare l’antenna alla frequenza del trasmettitore. Alla stessa frequenza veniva intonato il secondario, con l’aiuto di un condensatore che simulava la capacità di antenna. L’accoppiamento era stretto, il tubetto di diametro piuttosto piccolo.

Il vantaggio di questa disposizione era anche di mantenere sempre l’antenna collegata elettricamente verso terra, in modo da disperdere la cariche statiche indotte sul filo. Ma la sezione trasmittente era ancora senza riferimento a terra e, tra le altre cose, quando si usava la stessa antenna per trasmissione e per ricezione, al momento dello scambio l’operatore, maneggiandola, rischiava forti scosse.

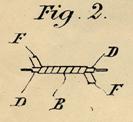

Brevetto 1899

Nel brevetto del marzo 1899 si usa un manubrio che faceva da tasto telegrafico e nello stesso tempo da commutatore di antenna. Questi tasti, per la loro forma, presero il nome di “grasshopper”, ovvero cavalletta.

***grasshopper *tasto grashopper del brev. 5657 del marzo 1899

Brevetto 6982

***jigger*dal

brev. 6982 (aprile 1899)

***jigger*dal

brev. 6982 (aprile 1899)

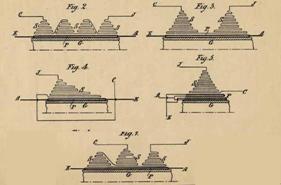

Si deve aspettare il brevetto 6982 dell’aprile 1899 per vedere jigger a strati sovrapposti. Dato che una semplice sovrapposizione avrebbe dato un Q troppo basso rispetto a quello già basso della soluzione precedente, la disposizione delle spire è a mucchietti, come si vede dal disegno.

Brevetto 25186

***jigger1 *brev 25186,dic 1899

la soluzione col secondario simmetrico è del dicembre 1899

il primario della fig. 2 è avvolto su un tubetto da 0,6 cm di diametro, quello di fig. 3 2,5 cm di diametro., cerato con paraffina. Il condensatore non è descritto, ma risulta a carta paraffinata e stagnola.

il brevetto 7777

Il

primitivo sistema Marconi, pur essendo ottimizzato per una sola frequenza, non

permetteva sufficiente separazione tra stazioni trasmittenti contemporaneamente

e ne pagò lo scotto nelle esperienze per la marina USA nel 1899 dalle quali non

risultò nessun contratto di fornitura. In quanto a selezione delle stazioni,

erano più avanti i concorrenti di Marconi:Slaby e Braun, per la Telefunken,

senza considerare il sistema Lodge e Muirhead.

Il

primitivo sistema Marconi, pur essendo ottimizzato per una sola frequenza, non

permetteva sufficiente separazione tra stazioni trasmittenti contemporaneamente

e ne pagò lo scotto nelle esperienze per la marina USA nel 1899 dalle quali non

risultò nessun contratto di fornitura. In quanto a selezione delle stazioni,

erano più avanti i concorrenti di Marconi:Slaby e Braun, per la Telefunken,

senza considerare il sistema Lodge e Muirhead.

Il problema di base era che la trasmissione avveniva per un treno di scintille smorzate che, analizzate con Fourier, già teoricamente danno un' emissione su tutte le frequenze, con solo una leggera prevalenza di quella propria di risonanza

***104 ant tubolare *antenna tubolare descritta da Marconi

***104 ant tubolare *antenna tubolare descritta da Marconi

dell’antenna.

Inoltre la potenza emessa è data dal quadrato della tensione moltiplicata la

frequenza di successione delle scintille e per il valore di capacità

dell’antenna. Lo smorzamento dava l’estensione delle frequenze emesse ed era

tanto maggiore quanto maggiore era la resistenza di radiazione dell’antenna.

Dunque aumentando dimensioni e

dell’antenna.

Inoltre la potenza emessa è data dal quadrato della tensione moltiplicata la

frequenza di successione delle scintille e per il valore di capacità

dell’antenna. Lo smorzamento dava l’estensione delle frequenze emesse ed era

tanto maggiore quanto maggiore era la resistenza di radiazione dell’antenna.

Dunque aumentando dimensioni e

***777 3 *trasmettitore dal brev 7777

rendimento dell’antenna si aumentava si la capacità, ovvero la potenza emessa, ma si aumentava anche lo smorzamento.

Sull’isola dei Wight tra il 98 e 99 Marconi sperimentò un antenna formata da un grosso tubo radiante con il conduttore di terra sistemato nell’interno tale da aumentarne la capacità senza aumentarne la radiazione. Ne ebbe buoni risultati che furono però rapidamente superati dalla decisione di inserire un jigger risonante pure sull’antenna trasmittente.

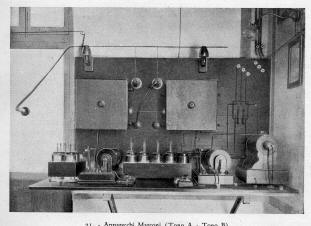

Il

brevetto 7777 prevedeva quattro circuiti risonanti sulla stessa frequenza:

primario e secondario del jigger trasmittente e primario e secondario del jigger

del ricevitore.

Il

brevetto 7777 prevedeva quattro circuiti risonanti sulla stessa frequenza:

primario e secondario del jigger trasmittente e primario e secondario del jigger

del ricevitore.

Da questo nacquero le stazioni che acquistò la Regia Marina Italiana sotto

***777 4 *parte ricevente nel brev. 7777

l’appellativo di stazioni 1901, oltre alle esperienze tono A e tono B fatte nell’Arsenale di La Spezia, più precisamente S. Bartolomeo. La larghezza di banda di quelle stazioni “era come quella della grazio di Dio” ed i risultati raggiunti non erano pari alla risonanza delle notizie. Ancora non c’era il concetto di variare la mutua induttanza e si navigava un poco nel buio, mantenendosi una certa distanza trai ricercatori teorici e gli sperimentatori.

***777 2 *jigger a telaio del trasmettitore nella configurazione originale

Nel 777 si prevedeva una serie di jigger con numeri di spire diverse, Quelli trasmettitore erano di grosso filo isolato in guttaperca dove il primario era avvolto tra le due sezioni del secondario in un telaio di 30 cm di lato e ne era prevista anche una disposizione immersa in olio (il jigger formato da due quadri scorrevoli per variare l’accoppiamento venne molto dopo). Le induttanze ausiliarie potevano esserci o non esserci e non sono descritte nella forma. Si sente parlate di “gabbie” sulle quali è avvolto in fili e di “salsicciotti”, ovvero di barre di ebanite da 3 cm che facevano da tiranti e sui quali era avvolta una certa quantità di filo. Nel brevetto si parla di poterne variare l’induttanza a piacere. I condensatori erano costituiti da una batteria di bottiglie di Leyda per diversi millesimi di microfarad a seconda della potenza che è prescritta diversa tra i due toni.

Nel

ricevitore il diametro del jigger era portato anche a 6 cm. I condensatori

ausiliari erano formati da due tubi telescopici di ottone isolati e scorrevoli

tra loro, che potevano essere presenti o no, secondo la frequenza di accordo.

Del

Nel

ricevitore il diametro del jigger era portato anche a 6 cm. I condensatori

ausiliari erano formati da due tubi telescopici di ottone isolati e scorrevoli

tra loro, che potevano essere presenti o no, secondo la frequenza di accordo.

Del

***777 1* jigger del ricevitore

condensatore centrale e delle induttanze aggiunte non ho trovato nessuna descrizione. Le capacità sono dell’ordine dei millesimi di microfarad

***92

tono ab *stazione tono A tono B secondo il brevetto 7777

***92

tono ab *stazione tono A tono B secondo il brevetto 7777

l’antenna Marconi brevetto 14788

le antenne usate nei primi anni del ‘900 erano fili,

ventagli o gabbie appese ad un palo di antenna alto anche un centinaio di metri.

Solo nel 1905 vedremo configurarsi l’antenna in una forma dalla quale si ispira

l’antenna che ora chiamiamo “marconiana”. Non si parla di quarti d’onda nè

mezzonda e tanto meno di altezza efficace. Le onde, dopo il collegamento

transatlantico, furono

portate

tra i 4.000 ed i 40.000 metri

portate

tra i 4.000 ed i 40.000 metri

***antenna marconi1*antenna marconiana primitiva

irraggiungibili meccanicamente e la risonanza avveniva con l’induttanza del circuito d’ingresso

nel brevetto 14.788 del luglio 1905 si illustra un antenna a L rovesciata disposta con la parte terminale in direzione del corrispondente. La direzionalità è tanto maggiore quanto maggiore è la lunghezza rispetto all’altezza. La radiazione posteriore è limitata, si può osare anche con un corrispondente che ha l’antenna disposta verticalmente.

Brevetto 20230, contrappeso

contrappeso

contrappeso

In un successivo brevetto 20.230 del settembre 1909 appare il contrappeso. è stato trovato che l’antenna del brevetto citato ha più grande effetto direzionale quando più vicina a terra, ma tale

***contrappeso1* concetto di contrappeso

vicinanza ha il difetto di smorzare troppo l’antenna per la troppa concentrazione di corrente nel terreno. Si ovvia a tele difetto stendendo sotto l’antenna, a breve distanza, un conduttore od un certo numero di conduttori...